说到中国古代农民起义,说实话,史书上的那些名字简直数不过来!朝代更迭,总有那么几次闹腾,把幕布拉开,万千人物涌现,卷起泥土和血色交织的浪漫。到底怎么就变成了历史的“风景线”?每次都有人叹服他们的“热血”,也有人皱眉疑问,起义过后难道真的改写了什么吗?现代的数据资料里,统计过两千年间大大小小的农民起义,基本百年一遇甚至频繁到十年一遇(参见《中国历代农民战争史》,中国社会科学院整理数据)。可这些起义,真的带来了进步?翻来覆去问题还是那个——谁得了权,谁变脸?!

秦朝以后,皇权笼罩着广袤的土地。帝制很快就成了铁打的规矩。看起来农民起义是社会“不得不张牙舞爪”的时候,实际上,权力结构没怎么动过。按几千年农业社会的算术算,最底层想的是怎么活下去,活不下去了就一拍桌子,“敢不敢干?”于是就这般反复。可到底“干”到哪去了,谁当了新主子,谁安坐皇宫,这一切似乎都只有名字换了,规矩还是那些规矩。

陈胜吴广那段事,翻至《史记·陈涉世家》,里面写得透透彻彻。其实大家都觉得陈胜喊出的“苟富贵,勿相忘”挺真情吧,但人真的贵起来的时候,那些诺言就是传说了。没推翻秦朝,他已经划起专门的地界,住宫殿,享受特权。曾经那些平民兄弟,被他一个命令砍了就砍了。吴广作为亲密战友,最后落得个被处死的下场。到底不是说好的“过命交情”么?看起来有那么点讽刺。

刘邦老刘头进关中,斩获最终利益,他带着兵守着函谷关不让别家进。进了皇宫,谁也别想分一杯羹。韩信、彭越、英布这些左膀右臂,一个个最后都被整失踪。史书里说功臣分封王,白马盟誓(参见《史记·高祖本纪》),但其实分的都是自家儿子。天下既定,老刘的野心更大,一切必须姓刘,不姓刘的通通靠边站。谁还信啥“众生平等”?有时候看着让人想笑。

还有朱元璋,后来的明太祖。谁都觉得他出身苦,最后夺天下,应该最能体恤贫寒出生的功臣。但偏偏,这老朱最狠。功臣的铁券只管死人不管活人,朝堂上一群能干事的人全成了祭刀品。反倒藩王在地方为非作歹,比如朱樉,朱元璋亲儿子,史书上记载(《明史·秦王樉传》)压榨百姓,吏不敢言,朝不闻名。免死铁券,到头来也是个笑话。地方权力集中朱家手中,比功臣还难缠。民间,老百姓敢骂功臣,绝不敢说藩王半句。

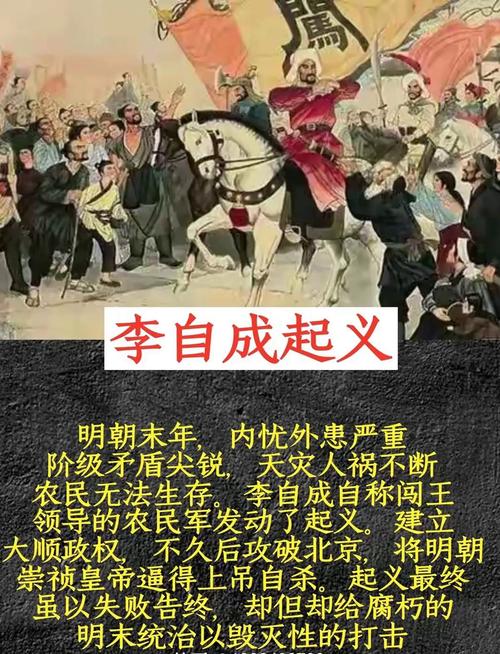

再看李自成,崇祯那年天命压住人气。李自成头些年也是喊着要替天行道,可一进京,什么宗室血案、福禄宴统统来了。顶着草民帽子进京,翻手就是皇宫专属享受。明朝那些文武官员被搞得七零八落。吴三桂亲人直接遭殃,权力纷争,加上一两手压榨,好像明朝换成闯王,但底层还是背负原本的重担。所谓“改朝换代”,伦理道德这阵风吹过,一地鸡毛谁捡?

为什么特权这个事如此难“根除”?有些人说,农民的局限性决定了他们只能反转棋盘,没法撕毁棋谱。实际上,翻看李渊建唐那些事,赵匡胤掌宋,都是自家兄弟,都是内部清理。表面上“士农工商”,底下全是家族私权拼图。你说是农民起义导致特权巩固?其实达官贵人照样拥抱自己的封地,手段只不过更文雅些。制度其实没动过骨头。

说到太平天国,洪秀全和杨秀清,一开始号称灭清。后头一进南京,起家速度快,特权玩得花样百出。王府装修豪华,选五十个妃子,只管抬轿子不管流血。东王洪秀全手下败将,被踢出王府,根本没机会参与决策。南京城据为己有,弹丸之地变成了“天国”的缩影。结局也是农民起义里演绎最多的剧本:矛盾内耗,权力碎裂。历史书上记载天王不肯离城,其实就是不肯丢掉特权。

具体看现代社会学数据(人民网、《中国历史农民起义研究综述》2023年),支持一个说法:起义一方消灭的是别人拥有特权,自己拥有时就觉得理所当然。这种“转移”意思蛮绝。不是反特权,而是自家怎么能没有特权?每次起义,都带着这个基因。帝制之下,换了许多“父母官”,实质未见分毫更改。

更有意思的,农民起义者一旦身份变了,转身就变成被人仰望的大人物。陈胜刚得势,乡亲们算是见识了什么叫天壤之别。刘邦,朱元璋,李自成,无论谁坐龙椅,谁不是想尽办法巩固自己的位子?白马盟,铁券,实权王,皇族,名堂一个比一个多。

此时,再回头读农民起义里的那些誓言,通常怅然。不是谁不想平等,实际根本做不到。制度本身就设计成了不能被动摇的样子。施行中央集权,两千年自古不改。反正谁夺了天下,谁就是新的中心。是农民出身也无所谓,达官贵人更不在意这个。现实总是和想象对着干。偶有局部改革,好像浅水拍岸,很快就归于沉寂。

其实,起义本就不是“反体制”,而是反自己无法获得特权。为什么?谁都想成为权力拥有者,最怕权力是别人掌控。农民起义结局,往往不是平民翻身,而是新贵族诞生。不是说起义者没能力振兴社会——只是现实摆在面前,体制依然纹丝不动。

当然也有例外。某些起义领袖真的在地方推过政改。比如张献忠,尽管手段残忍,却也曾设立乡官,分粮安民。只不过这种局部措施,很快不敌顶层的系统性设计。分粮、分地、保惠部分百姓,终究抵不过特权集团快速填补权力真空。政权末期,农民所能得到的,不过一份承诺,不是一份制度。

推过来再推去,有人说农民起义是社会裂变,也有人觉得这是皇权巩固。但绕了一圈,特权始终是目标。无论说“打天下容易,坐天下难”,还是说“底层翻身”,其实都逃不过一个结局。皇权、特权,变换面孔,却牢牢抓在胜利者手中。时代变革,原来就是大家追逐新特权的方法,怎么破局?历史掩藏着这个答案。

也许农民起义承载的并不是终极制度理想,而是另一种力量轮换。现如今社会变革更依赖制度建设,而非个人力量跃进。农民起义走过千年,结局没太多不同。看着是波澜壮阔,其实无非权力往复。

所有故事,无数人物,场景变换。每一次起义都像一次旧特权清仓新特权上场。行为逻辑一成不变,顶层结构稳如磐石。权力到底是谁的?谁都说自己是对的,可历史最后谁还记得初心?

本文主张农民起义并非推动社会体制进步的钥匙,更多是权力转移,以及循环巩固。这个看法当然不见得与教科书一致,对于现代人而言,真正的进步恐怕还是得靠不断的制度改革和社会意志。农民起义只是历史大潮里的一次又一次翻腾,未必能引领时代前进。