1 有色金属:为什么是当下资本的“必争赛道”?

在投资的江湖里,有色金属板块向来是“周期与成长的混血儿”。当市场热议“有色金属即将突破,握好拿稳”时,你看到的不应只是一句口号,而是全球产业格局变迁下的“财富暗线”。

1.1 工业基石与新经济的“双重身份”

有色金属是真正的“工业粮食”——铜是“电气时代的血管”,全球超60%的铜用于电力与电子领域;铝是“轻量化革命的先锋”,从航空航天到光伏支架,处处可见其身影;稀土则是“新材料的味精”,在永磁电机、芯片、军工中扮演关键角色。

而在新经济浪潮下,它们又化身“新能源的刚需”:每辆新能源汽车的用铜量约80公斤,是传统燃油车的3倍;每GW光伏装机需铝型材超2万吨;一台新能源汽车的永磁电机,稀土用量可达1-2公斤。这种“一材多吃”的属性,让有色金属在传统与新兴领域同时占据C位。

1.2 全球供需格局的“撕裂与重构”

从供给端看,全球优质矿产资源集中度极高:铜的前五大矿企控制着超40%的产能,稀土的全球储量中国占36%但产量曾占80%(后因配额调控回落)。同时,环保政策与社区冲突不断压缩供给弹性——智利铜矿的水资源争议、非洲钴矿的劳工问题,都让矿产开采的“增量”越来越难。

从需求端看,中国以一己之力拉动全球需求:2024年中国铜消费量超1400万吨,占全球54%;铝消费量超3900万吨,占全球57%;稀土消费量占全球60%以上。这种“需求主导权”,让中国在有色金属的价格博弈与产业升级中拥有更多话语权。

2 有色金属“突破行情”的底层逻辑

有色金属的“突破”绝非空穴来风,而是供给、需求、政策三方合力的必然结果。

2.1 供给端:“矿产瓶颈”与“环保枷锁”的双重挤压

全球有色金属矿产的“资源诅咒”愈发明显:铜的平均开采品位从2000年的1.5%降至2024年的0.8%,意味着开采同样产量需要投入更多成本与资源;铝土矿的优质资源(三水铝石)占比不足30%,且主要分布在几内亚、澳大利亚等政治风险较高的地区。

环保政策则进一步收紧供给——欧盟的“碳关税”要求铝企减排,国内对稀土开采的生态修复要求,都让行业供给从“增量竞争”转向“存量博弈”。这种供给刚性,为价格突破埋下了伏笔。

2.2 需求端:新老动能的“共振爆发”

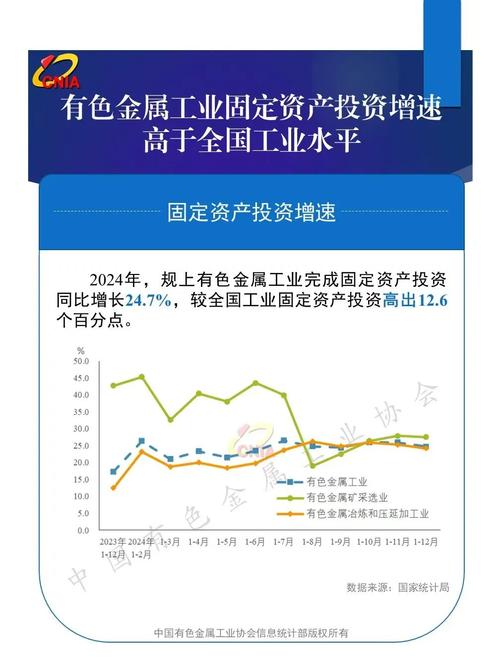

传统需求端,全球基建热潮持续升温:美国《通胀削减法案》带动本土基建投资,中国“十四五”新基建规划涉及特高压、城市管网等铜铝密集型领域,仅2024年国内电网投资就超5000亿元,直接拉动铜需求超200万吨。

新兴需求端,新能源革命堪称“史诗级增量”:2024年全球新能源汽车销量超1500万辆,带动锂、钴、镍需求分别增长25%、18%、22%;全球光伏装机新增超500GW,拉动铝需求超1000万吨。这种“传统打底+新兴爆发”的需求结构,让有色金属的景气周期被不断拉长。

2.3 政策端:资源博弈与国产保障的“双轮驱动”

国际层面,有色金属已成为“资源博弈的武器”——美国通过《国防授权法案》锁定稀土供应链,欧盟建立关键原材料储备机制,日本布局锂镍矿资源。这种全球资源争夺,反而凸显了中国在稀土、钨、锑等战略资源上的优势。

国内层面,政策“工具箱”持续发力:稀土开采配额逐年优化,2024年稀土配额同比增长10%但坚持“精矿为主”,引导产业向高端化发展;对铜铝等战略物资的收储政策,既稳定了市场价格,也为产业升级提供了缓冲。

3 细分领域“掘金地图”:从铜铝到稀土锂镍

有色金属是个“大江湖”,不同品种的逻辑差异巨大,投资需“分门别类”。

3.1 铜:“铜博士”的“宏观预言”与“微观机会”

铜的金融属性极强,被称为“铜博士”,因其价格走势往往提前反映宏观经济趋势。2024年全球铜库存处于历史低位,LME铜库存不足10万吨,而需求端的电网与新能源仍在放量,供需缺口持续扩大。

投资机会上,可关注两类企业:一是资源端的“矿王”,如拥有海外优质铜矿的企业,受益于铜价上涨的业绩弹性;二是加工端的“隐形冠军”,如高附加值的铜箔企业,在动力电池与PCB板领域占据技术壁垒。

3.2 铝:“轻量化革命”与“绿电转型”的“双重红利”

铝的需求增长主要来自两个方向:一是汽车轻量化,每辆汽车减重10%可降低油耗6%-8%,新能源汽车的铝用量较传统车增加30%以上;二是绿电转型,光伏支架、风电塔筒的铝型材需求年均增长超20%。

同时,“绿铝”(使用可再生能源生产的电解铝)成为行业趋势,国内某头部铝企的绿电铝占比已超40%,在欧盟碳关税下具备显著成本优势。这类企业将在行业洗牌中占据先机。

3.3 稀土:“卡脖子”领域的“国产突围”

稀土的核心逻辑是“永磁材料的国产替代”。新能源汽车的永磁电机、工业机器人的伺服电机,都离不开高性能稀土永磁材料。而中国在稀土冶炼分离技术上占据全球90%以上的专利,这是真正的“卡脖子突围”。

投资上,重点关注具备“资源+技术”双壁垒的企业:一是拥有稀土矿资源的龙头,享受配额红利;二是掌握高端永磁材料配方与生产工艺的企业,在新能源与工业领域实现进口替代。

3.4 锂镍:动力电池的“资源战争”

锂和镍是动力电池的“核心战场”:三元电池的高镍化(镍含量超80%)趋势明确,带动镍需求爆发;磷酸铁锂电池的普及让锂需求保持刚性。但资源端的博弈激烈,国内锂矿自给率不足20%,镍矿依赖进口。

机会在于“技术突破”与“资源整合”:锂盐企业的提锂技术升级(如盐湖提锂的低成本化),镍企的高冰镍产能扩张,以及布局海外锂镍矿资源的企业,将在这场资源战争中胜出。

4 投资有色金属:如何穿越周期赚“认知钱”?

有色金属的投资充满“周期陷阱”与“成长机遇”,普通人想赚钱,需掌握这两大逻辑。

4.1 周期与成长的“平衡术”

有色金属的周期属性强,价格波动大,但若只看周期容易“卖飞牛股”。真正的机会在于“周期上行+成长兑现”的共振——比如某稀土企业,既受益于稀土价格上涨的周期红利,又通过技术升级实现永磁材料的进口替代(成长逻辑),这种企业才能穿越周期。

判断方法可参考“量价齐升”:当行业价格上涨的同时,企业的产量、营收、利润也同步增长,说明是真实需求驱动的景气,而非单纯的资本炒作。

4.2 真龙头与伪概念的“火眼金睛”

在有色金属的热潮中,“蹭概念”的企业不少,投资者需警惕三类陷阱:一是资源禀赋差的企业,看似有矿但品位低、开采成本高;二是技术落后的加工企业,在高端市场毫无竞争力;三是财务造假的企业,通过虚增产量、收入伪装业绩。

辨别真龙头的标准:看资源储量与品位(硬指标)、看技术专利与客户结构(软指标)、看现金流与分红能力(验证指标)。那些在细分领域占据30%以上市场份额、拥有核心技术的企业,才是真正的“压舱石”。

5 写在最后:投资是场“认知与耐心”的修行

在有色金属的投资路上,很多人会因短期的价格波动而焦虑,因他人的频繁操作而跟风。但请记住,有色金属的产业逻辑是“长坡厚雪”的——新能源革命、国产替代、全球资源重构,这些趋势不是一两年的事,而是十年乃至更久的产业浪潮。

就像稀土从“白菜价”到“战略资源”的蜕变,铜从“工业材料”到“金融标的”的进化,每一次板块的突破,都是产业价值的重估。作为投资者,我们要做的不是追逐短期的涨跌,而是看懂产业的方向,拥抱真正的价值。

毕竟,在投资的世界里,能穿越周期的,永远是对产业的深刻理解,和对优质企业的坚定持有。

(股市有风险,投资需谨慎。此文章不构成任何建议,只有交流讨论)